조선 6대 임금 단종(1441~1457)은 비운의 주인공이다. 열 한 살 어린 나이에 즉위했으나 숙부 수양대군에게 왕위를 뺏기고 다시 강원 영월로 유배됐다가 열 여섯 나이에 죽임을 당한다. 그런 그에게는 한 살 많은 부인이 있었다. 정순왕후 송씨(1440~1521). 남편을 떠나 보낸 뒤 도성 밖에서 여생을 보낸 그의 삶은 외롭고 쓸쓸했다.

왕후의 고독한 생을 담고 있는 숭인동을 오랜 만에 다시 찾았다. 30여 년 전 이 동네를 처음 방문했을 때는 좁은 골목을 따라 줄지어 있던 허름한 집들이 인상적이었다. 한국전쟁, 그리고 그 후 도시화 과정에서 서울로 밀려든 사람 중 일부가 이곳 숭인동과 이웃 창신동에 정착해 북적거리며 살았던 것이다.

●눈물이 빗물같이 쏟아진 곳, 남편 보내고 평생 홀로 산 곳

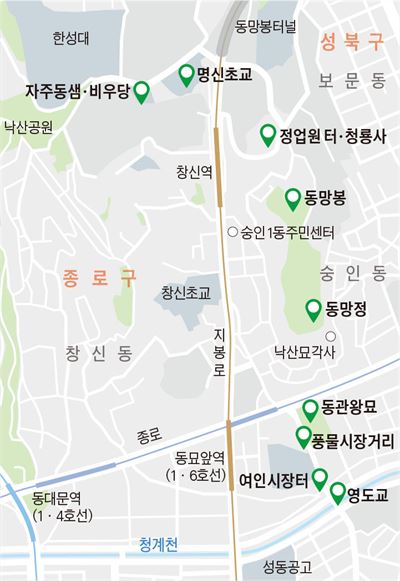

숭인1동주민센터 정류장에서 버스를 내려 약간 가파른 길을 따라 걸으면 청룡사가 나타난다. 원래 숭인동ㆍ창신동은 한양의 내사산 중 좌청룡에 해당하는 낙산의 한 줄기이고 그래서 절 이름도 청룡사라고 한다. 비구니 도량인 청룡사로 들어가 왼쪽으로 꺾으면 우화루(雨花樓)가 보인다. 비가 꽃처럼 내린다는 이 건물은 단종이 영월로 귀양가기 전날 정순왕후와 마지막 밤을 보낸 곳이다. 이제 헤어지면 언제 만날지 기약할 수 없었으니 왕후는 이곳에서 하염없이 눈물을 흘렸을 것이다.

우화루를 지나 화장실 옆 작은 쪽문으로 들어가면 정순왕후가 세상을 떠날 때까지 살았던 정업원(淨業院) 터가 나온다. 세조는 포악하게 권력을 찬탈한 다음 자비를 베푸는 시늉을 할 필요가 있었는지 왕후에게 거처를 마련해주겠다고 했다. 그러나 정순왕후는 그것을 거부하고 이곳 정업원으로 들어와 시녀 세 명과 함께 죽을 때까지 살았다. 원래 정업원은 양반 출신 여인들이 출가해 머물던 절을 말한다. 출생의 콤플렉스가 남달랐던 조선 21대 임금 영조는 1771년 이곳을 찾아 왕후의 사연을 듣고는 ‘정업원구기(淨業院舊基)’라는 비석을 세웠다. 비석은 작은 비각 안에 들어가 있어 밖에서는 볼 수 없다. 빈 터 가운데 쓸쓸하게 서 있는 비각을 보며 열 일곱 나이에 남편을 잃은 왕후의 슬픔을 생각해 본다.

열 네 살 때 단종비가 된 왕후는 단종이 노산군으로 강등될 때 군부인(君夫人)으로 강등됐고 다시 단종이 서인(庶人)이 됐을 때 관비로 전락했다. 그런 왕후를 집현전 학사 출신 신숙주가 종으로 들이려 했다가 물의를 빚었다고 조선말 역사가이자 문장가인 김택영은 주장했다. 어린 임금을 지켜달라는 선왕 문종의 유언에 따라 성삼문 등 집현전 학사들이 단종을 보위하려다 목숨을 잃었지만, 신숙주는 끝내 세조를 편들었고 단종비까지 취하려 했다는 것이다. 김택영은 ‘한사경’에서 정순왕후가 매우 아름다웠다며 신숙주를 언급했지만 그것이 사실이 아니라는 주장도 많다.

●자줏빛으로 염색하던 샘과 그 앞에 선 초가

청룡사를 나와 마저 올라가면 좌우 두 갈래로 길이 뻗는다. 이 중 왼쪽으로 10분쯤 걸어가면 찻길 아래로 초가가 보인다. 그 초가 뒤편 마당에 정순왕후의 또 다른 유적이 있다. 정순왕후가 물을 구하고 빨래를 한 곳, 바로 자주동샘이다. 정순왕후는 시녀들과 함께 샘 주변에 있던 지치라는 풀로 옷감을 보랏빛으로 물들여 시장에 내다 팔았다. 샘이 있는 바위에는 자지동천(紫芝洞泉)이라는 글자가 새겨져 있다. 누가, 언제 썼는지 알 수 없지만 100여 년 전 새긴 것으로 추정된다. 샘 바로 위에는 거북이 모양의 바위가 있다. 정순왕후가 어느 날 단종이 거북을 타고 승천하는 꿈을 꾸고 이곳에 왔더니 바위가 있더라는 전설이 전한다.

자주동샘 앞 초가는 실학자 이수광이 살던 곳이다. 그러니 정순왕후와는 관계가 없다. 비를 가리는 집이라는 뜻의 이 비우당(庇雨堂)에서 이수광은 백과사전인 ‘지봉유설’을 썼다. 이수광의 호 지봉(芝峯)은 이곳 작은 봉우리의 이름에서 따온 것이다. 황희, 맹사성과 함께 세종 당시 3대 청백리 중 한 사람인 유관이 지어 살던 초가삼간으로, 외손인 이수광 집안으로 상속됐다가 임진왜란 때 소실된 것을 이수광이 다시 짓고 비우당으로 이름을 정했다. 하지만 비우당의 원래 위치는 이곳이 아니며 서울시가 낙산공원을 조성하면서 이곳에 복원했다. 이를 두고 동네 문화해설사로 활동하는 문무현(73)씨는 “비우당은 비우당대로, 자주동샘은 자주동샘대로 옛 이야기를 간직하고 있다”면서도 “비우당이 들어서면서 자주동샘을 막아버렸다”고 아쉬워했다.

●매일 동쪽 보고 통곡했다는 동망봉

왔던 길을 되돌아 청룡사 쪽으로 가면 정면에 작은 산이 보인다. 영조가 정업원에 들른 김에 이곳을 마저 올랐다가 지어준 봉우리 이름이 바로 동망봉(東望峰)이다. 지아비가 숨진 영월을 향해 정순왕후가 매일 동쪽을 보며 통곡했다는 이야기가 전해진다. 영조는 동망봉이라는 이름을 바위에도 새기게 했는데 이 일대가 일제시대에 채석장으로 사용되면서 바위가 흔적도 없이 사라졌다.

동망봉은 현재 배드민턴 같은 운동을 할 수 있는 작은 공원으로 꾸며져 있다. 그러나 바로 옆에서 아파트를 짓느라 하루 종일 소음이 난다. 동망봉 남쪽에는 동망정이라는 정자가 있다. 정순왕후처럼 이곳에서 동쪽을 바라보았지만 건물과 산에 가려 영월을 볼 수는 없었다.

동망정에서 내려오면 과거 숭인동ㆍ창신동 일대에서 보았던 좁은 골목과 허름한 집들이 나타난다. 그 틈에서 노란색 집이 유독 눈에 띄는데 강경대 기념관과 전국민주화운동유가족협의회 사무실로 쓰인다. 강경대는 1991년 명지대 재학 중 총학생회장 석방을 요구하다가 경찰의 폭력진압으로 숨졌다. 민주화운동유가족협의회는 민주화 운동 과정에서 사랑하는 가족을 잃은 유족들의 단체다. 정순왕후의 유적을 찾다가 격동의 한국 현대사를 만났다.

●단종과 정순왕후의 마지막 이별…여인시장 터와 영도교

찻길을 건너면 동관왕묘가 나온다. 촉나라 장수 관우를 모시는 사당이다. 동관왕묘보다 더 유명한 것은 풍물거리시장이다. 일종의 벼룩시장으로 옷, 신발, 가방, 골동품, 가전제품, 생활용품, 음반, 작은 기계 등 없는 것이 없다. 주말에는 물건을 사려는 사람, 팔려는 사람이 인산인해를 이뤄 걷기 힘들 정도다.

조선시대에는 이 벼룩시장에서 청계천으로 가는 길에 여인시장이 있었다. 부녀자들이 주로 채소를 사고 팔던 시장으로 남자들은 출입할 수 없었다. 시장의 여인네들이, 노비로 전락해 어렵게 살고 있던 정순왕후를 물심양면으로 도와주었다고 한다.

여인시장 터를 지나 청계천에 도착하면 영도교(永渡橋)라는 다리가 나온다. 청계천 7가와 8가 중간쯤에 있는 이 다리는 정순왕후가 단종을 영월로 보낼 때 마지막 이별을 한 곳이다. 다시는 만나지 못하고 영영 이별했다고 해서 영이별다리 또는 영영건넌다리라고 했다. 성종 때 다리를 보수하면서 영도교가 됐다. 지금 영도교는 넓은 찻길로 변해 있어서 겉으로는 단종과 정순왕후의 슬픈 사연을 찾아볼 수 없다.

이렇게 청룡사에서 영도교까지 세 시간 정도 걷다 보니 문득 정순왕후가 왜 평생 동쪽을 바라보며 애달파 했는지 새삼 궁금해졌다. 10대 후반 나이에 헤어져 다시는 못 만난 지아비다. 시간이 흘러 얼굴이고 목소리고 다 희미해졌겠지만 단종과 함께 했던 그 짧은 시간을 그는 죽는 날까지 잊지 못했다. 남편과 주고 받은 애틋한 사랑의 기억, 억울하게 죽은 한 인간에 대한 연민, 그리고 왕후에서 관비로 추락한 자신의 신세에 대한 한탄이나 원망이 뒤섞여 단종을 더욱 더 그리워 하지 않았을까. khpark@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0