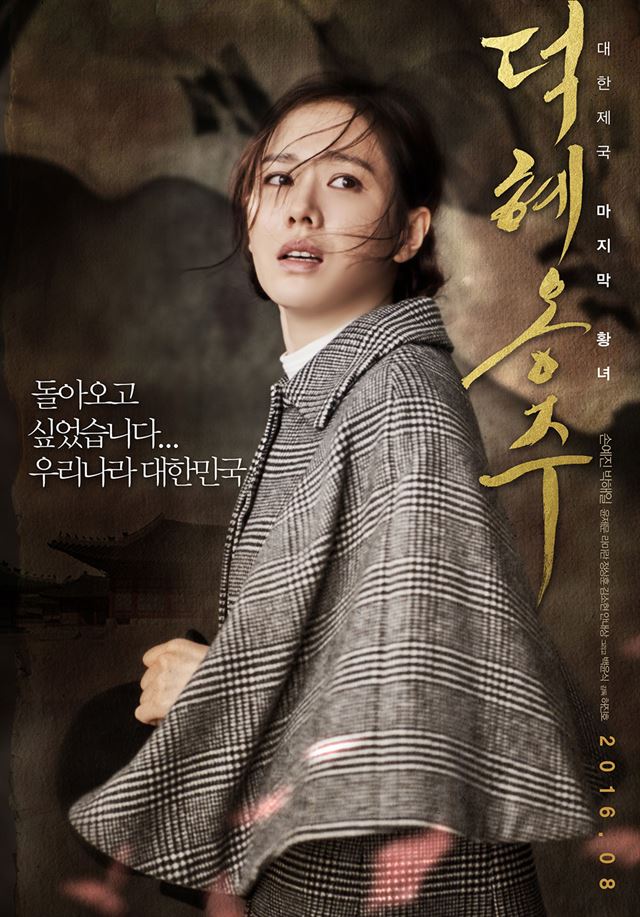

광해(2012) 관상(2013) 역린(2014) 명량(2014) 국제시장(2014) 사도(2015) 암살(2015) 인천상륙작전(2016) 덕혜옹주(2016) 고산자-대동여지도(2016) 그리고 밀정(2016). 근래 입소문이 자자했던 영화들이다. 공통점이 있다. 우리 역사에서 소재를 취했다는 것이다. 시간 폭도 조선에서 근ㆍ현대까지 다양하다. 역사를 소재로 한, 일종의 볼거리 스펙터클로 만드는 작업들이 활발해졌다. 실제 인터넷에서 검색해보면 근래 제작된 영화 가운데 조선시대를 배경으로 한 작품이 65편, 일제강점기를 배경으로 한 영화가 22편 가량 된다(위키피디아). 이는 역사가 대중적으로 소비되고 있으며, 그래서 좀더 성찰의 눈으로 짚어 봐도 좋은 현상이 됐다는 뜻이기도 하다.

역사를 소설 속에서 문자적으로 재현하는 작업 혹은 영화 속에서 시각적으로 재현하는 일을 두고 논란, 논쟁이 끊이지 않았다. 당대의 객관적 재현이란 점을 강조한 쪽은 늘 역사 전문가들이었고, 그런 객관적 재현을 넘어 이미지-은유의 재현은 리얼리티를 넘어설 수 밖에 없다는 건 영화 전문가들의 논리였다. 최근 개봉한 덕혜옹주나 고산자-대동여지도가 ‘역사왜곡’ 평을 듣는 것은 더 이상 놀랍지 않다. 사실(fact)과 허구(fiction)의 합성어인 ‘팩션(faction)’이 이러한 역사왜곡이란 비판에 맞서는 방패가 됐다. 그렇다고 해서 이 현저한 ‘역사소비 현상’에 ‘팩션’이 적절한 방어막이 될 수 있을까?

이와 관련 오항녕 전주대 교수가 지난 6월 ‘역사와 현실’ 제100호에 발표한 글 ‘역사 대중화와 역사학-역사와 향유와 모독 사이’를 눈여겨볼 수 있다. 오 교수는 ‘쉽고 재미있게’라는 출판 주문사항이 일종의 덫이 된다는 생각을 갖고 있다. 그는 ‘쉽고 재미있는 대중화’ ‘선정적인 대중화’의 첫걸음은 역사를 승패로 변주, 환원하는 데서 비롯된다고 지적한다. 이것은 역사에 대한 편견과 결합되기 때문에 문제다. “‘모든 역사는 승자의 역사’라는 관점이 갖는 함정 하나를 지적하고 가야겠다. 이 견해에는 무엇보다도 일부에 대한 진실로 전체를 덮어버리는 지적 게으름이 숨어 있다.”

물론, 오 교수는 특정 영화 작품을 겨냥한 건 아니고, ‘역사대중서’를 두고 그렇게 말했다. 그는 ‘쉽고 재미있게 써달라’라는 주문을 ‘많이 팔리게 써달라’라는 말로 받아들인다. 그리고 그 틈으로는 ‘선정주의’가 들어온다고 지적한다. 그는 이렇게 썼다. “역사학에는 ‘의심증의 오류(the furtive fallacy)’라는 것이 있다. 이는 어떤 특별한 의미를 지닌 사건이 음습하고 불결한 것이라거나, 역사 자체는 대부분 드러나지 않는 원인과 불공평한 결과에 대한 이야기라는 못된 생각을 말한다. 쉽게 말해, 뒤에 뭔가 있다고 보는 것이다. 이런 생각은 현실은 더럽고 비밀스러운 것이고, 역사는 한밤중이 지난 크레믈린이나 바티칸, 펜타곤의 뒷방에서 일어난다는 전제로 시작된다. 독살설에 귀를 쫑긋하는 이유가 여기에 있다. 누구나 ‘의심증의 오류’에서 자유롭지 않기 때문이다.”

오 교수가 인용한 ‘의심증의 오류’를 위에 열거한 영화들에 조심스럽게 대입해보면 어떨까? 그렇게 대입해보면, 작금의 역사 소재 영화들이 출판계의 ‘잘 팔리는 책’처럼 ‘잘 팔리는 영화’를 지향하고 있다는 것, 이른바 역사를 하나의 스펙터클로 만들어 일종의 볼거리 상품으로 만들고 있다는 것을 발견할 수 있다. 그 중심에 ‘의심증의 오류’를 한껏 활용한 제작자들의 역사 해석이 틀림없이 있을 것이다. 또 다른 광해의 존재를 내세우거나, 시대의 역풍을 읽어내지 못한 관상가로 풍운의 시절을 읽는다거나, 몰락한 제국의 옹주를 독립운동과 연결시켜냄으로 비극성을 고취하는 것은 역사학에서 말하는 그런 ‘의심증의 오류’와 관련 있는 시선일 것이다. 이 경우 팩션은 어쩔 수 없이 ‘허구’에 종속돼, 끝내 허무하게 부정돼야 하는 그 무엇이 되고 마는 것일까?

이쯤에서 김미경 한국방송통신대 통합인문학연구소 연구원이 지난해 말 ‘한국사학사학보 32집’에 발표한 글 ‘역사 다큐멘터리의 미학적 쟁점과 전망’을 살펴봐야 할 것 같다. 물론 그의 논의는 엄정한 의미의 ‘역사 다큐멘터리’에 제한돼 있지만, 하나의 아이디어를 제공하고 있는 것은 분명하다. 그는 이렇게 썼다. “텍스트의 측면에서 사실성과 재현의 엄밀성을 강조하기보다 새로운 해석 가능성을 보여주는 역사 다큐멘터리는 대항역사가 될 수 있다. 미적 텍스트는 관객의 쾌와 감을 유발해 다양한 의미가 교환되고 논의되는 장(공론장)을 활성화할 것이다.” “수용의 측면에서 볼 때 영상 이미지는 관객의 주관적 체험을 고양시킨다는 점에서 대항역사의 전망을 보여준다. 관객은 미적이고 주관적인 체험을 통해 수많은 역사적 ‘진실들’을 생산한다.”

‘새로운 해석 가능성’ ‘미적 텍스트의 공론장 활성화’는 역사 다큐멘터리에만 제한되지는 않을 것이다. 데리다가 말한 ‘텅 빈 텍스트’는 시각적 텍스트인 영화에도 적용할 수 있다. 영화 ‘광해’ ‘관상’ ‘역린’ ‘덕혜옹주’ ‘밀정’을 보고 나온 관객들은 이렇게 수런거린다. “진짜야?” “역사에는 어떻게 기록돼 있지?” 나는 그런 관객들의 수런거리는 소리 속에서, 근래 우리 영화들에 도입된 팩션이 ‘의심증의 오류’로부터 자극을 받아 탄생한 건 분명하지만, 그것이 ‘허구’이기 때문에 혹은 역사를 지나치게 볼거리로 전락시켰기 때문에 간단하게 ‘소비된 역사’로 배제되는 것에는 동의하지 않는다.

아마도 몇몇은 영화관을 빠져 나와 다시 커피숍으로 들어갈 때쯤이면 방금 봤던 내용을 망각할지도 모른다. 그러나 몇몇은 그 커피숍에서 열심히 스마트폰으로 ‘광해’ ‘정조’ ‘덕혜’를 검색하고 있을 것이다. 또 몇몇은 감독의 접근을 놓고 긴 생각에 들어갈지도 모른다. 이제 그들은 허구에서 ‘역사’로 다시 진입하게 될 것이다.

최익현 교수신문 편집국장ㆍ문학박사

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0