드디어 한국에 들어온 테슬라, 그러나 ‘왜?’라는 의문투성이…

2016년 초부터 국내 진출에 대해 소문이 무성하던 테슬라가 드디어 한국에 공식 런칭을 했다. 홈페이지의 회사 소개대로라면, 2003년 “전기 자동차가 가솔린 자동차를 뛰어넘을 수 있다”는 신념으로 처음 세워진 이후, 15년 만에 한국 땅에 정식으로 매장을 내고 판매를 시작한 셈이다. 그 기간 동안 회사로써의 존립이 위협 받은 것도 여러 번이었고, 잘 팔리던 차가 뜻하지 않은 사고로 구설에 휘말리기도 했었다. 그럼에도 IT나 최신 트랜드에서 첨단을 걷는 이곳에 테슬라의 자리가 생긴 것은 축하할 일이다.

하지만 대한민국의 자동차 칼럼니스트 입장에서는 꽤나 복잡한 심정임을 부인할 수 없다. 새로운 자동차가 소개된다는 면에서는 매우 환영할 일이지만, 그 과정이나 방법에서는 납득하지 못할 부분들이 제법 많기 때문이다. ‘왜?’라는 의문이 사라지지 않는 이상 그저 반갑기만 할 수는 없지 않겠는가.

무엇보다 테슬라는 왜 이렇게 불친절한가. 홈페이지를 들어가면 영어와 한글이 절반쯤 섞인 회사 소개가 나온다. 알파벳과 니콜라 테슬라와 회사 창업주인 엘론 머스크의 영어 이름을 알아야만 읽을 수 있다. 우리나라에서 자동차를 조금이라도 아는, 그래서 테슬라의 잠재 고객이라 말할 수 있는 사람들이라면 모두 알 수 있는 제네럴 모터스(GM)와 토요타를 영어로 표기하고 있다. 설마 GM과 토요타가 만든 공장을 인수해 자동차를 생산한다는 것이 창피하기라도 한 것일까? 그래서 조금이라도 감추려고 영어로 쓴 것은 아닐 것이라고 믿고 싶다.

이런 불친절함은 모델을 주문하는 것도 마찬가지다. 자동차는 국가별 사양과 예상 판매 대수에 따라 가격이 달라진다. 아무리 비슷한 사양이 있더라고 어떤 국가의 특정한 시장 상황에 맞춰 구성을 새롭게 바꾸어야 한다면 당연히 조립 및 생산 과정이 달라지며 최종 판매 가격 변동 요인이 생긴다. 이건 자체 공장을 가지고 차를 만들어 판매하는 회사가 아니라면 어디라도 예외 없지 적용되는 룰이나 다름없다.

테슬라는 국내 판매 모델을 충전 방식이 같은 유럽과 중국 판매 모델에 맞췄다. 세계적으로 볼 때 이미 잘 판매되고 있으며 새로운 구성이 아니다. 현재 홈페이지에 공개된 정보로 볼 때, 특별히 한국 사양이라고 달라지는 부분은 없다. 옵션의 조합이나 모델의 특성에 따라 새로운 것이 없다는 말이다. 그럼에도 판매 가능한 S모델에도 90D AWD만을 기본으로 옵션 선택만 가능하게 했다. 최소한 유럽처럼 60부터 P100D까지 선택이 가능하게 할 수는 없었을까? 국내 인증을 90D만 받아서 그렇다고 이야기하기에는 테슬라가 추구하는 프리미엄 브랜드의 이미지와 어울리지 않는다.

물론 메르세데스 벤츠 S 클래스라고 해도 국내에 판매하지 않는 모델들이 있지만, 그렇다고 잘 팔릴 S500 하나만 내놓지는 않았다. 판매 규모를 따져가며, 그러니까 좋게 말해 시장 확장성을 고려한다 말하는 것이고 현실적으로는 장사가 될 차들만 팔겠다는 말이다. 게다가 지금 테슬라는 주문하고 기다려 받는 방식이다. 인증을 진행 중이라면 미리 예약 판매를 시작할 수도 있는데 그렇게 하지 않는 것은 일방적인 운영이다. 역시나 불편한 이야기다.

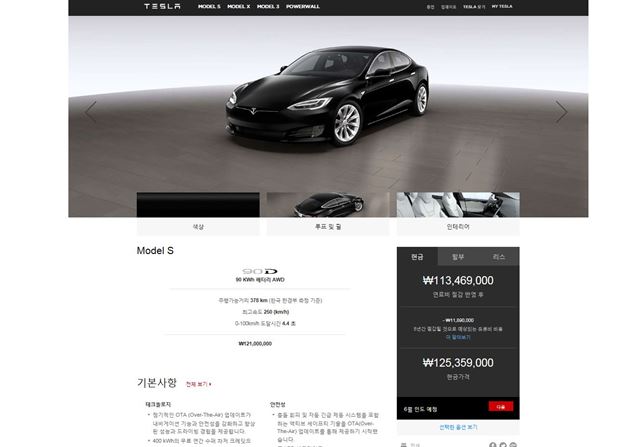

실제 주문하러 들어간 홈페이지의 주문하기, 그러니까 디자인 스튜디오는 고개를 갸우뚱하게 만들었다. 모델S 90D의 판매 가격은 1억2천100만원인데 오른쪽에 표시되는 현금 가격은 1억2천535만9천원이다. 뭐가 더해졌는지는 어디에도 표시되어 있지 않고 심지어 맨 위에 보이는 것은 ‘연료비 절감 반영 후’라며 1억1천346만9천원을 보여준다. 도대체 내가 이 차를 구입할 때 들어가는 돈은 얼마라는 말인가. 전기차라면서 5년 동안 절감될 것으로 예상되는 유류비는 무엇이며, 그렇다면 국내에서 들어갈 전기료는 얼마인지 왜 가르쳐 주지 않는 것일까.

테슬라의 성공 이유는 간단했다. 그간 여러 전기차들이 시장에 진입하며 실패했던, ‘첨단’의 이미지를 벗고 일상 생활에서 그리 불편하지 않게 쓸 수 있는 자동차였기 때문이었다. 말 그대로 자동차, 대충 300km 정도마다 기름을 넣듯 충전을 하고, (시간이 길더라도) 한번 충전하고 나면 어설픈 고성능 세단 이상의 성능을 발휘하면서 유류비 부담이 적다는 장점이 있었다. 그러면서 대시 보드의 대형 스크린을 통해 은근하게 ‘새것이자 미래’의 냄새를 풍겼기 때문이다. 한 줄로 정리하자면 ‘좋은 자동차’였기 때문이었는데, 이게 우리나라에서도 먹힐 수 있을지는 미지수다.

이유는 간단하다. 국가마다 다른 문화적 배경 차이 때문이다. 우리나라의 고급차 문화는 아직까지 이런 불편함을 받아들일 정도로 ‘쿨’하지 못하다. 한번이라도 프리미엄 브랜드의 차를 구입했던 고객이라면 일정 수준 이상의 서비스를 경험했다. 그런데 과연 이런 불편함을 견뎌내며 1억이 넘는 차를 구입할 이유가 있을까.

계속 드는 의문은 하나의 질문으로 이어진다. 과연 테슬라는 오래 타는 장작이 될 것인가, 아니면 힘차게 타올랐으나 쉽게 꺼릴 수 있는 성냥개비가 될 것인가. 만약 테슬라가 애플 스토어 하나 없어도 잘 팔리는 아이폰과는 전혀 다른 이야기라는 것을 깨닫지 못한다면 상황은 매우 어려워질 것이다. 생활재에 가까운 핸드폰과 아직까지도 가계 재산 순위 2위에 올라 있는 자동차를 같다고 생각할 수는 없을 것이다. 나만 불편한 것인지 모르겠지만, 이런 마음에 대한 해답을 찾게 될지 무척 궁금하다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0