누가 뭐라해도 지금 국산차에서 가장 활발한 시장은 소형 SUV다. 가장 주목 받는 차는 브랜드 첫 차로 나온 현대 코나와 기아 스토닉이다. 그간은 쌍용이 티볼리로 시장을 석권하고 르노삼성과 쉐보레가 월 1000대를 파는 동안, 기아만 비슷한 크기의 하이브리드 모델 니로를 통해 갈증만 해소했을 뿐이었다. 그렇게 시장을 바라보기만 했던 현대와 기아가 드디어 새 차를 내놓았을 때 경쟁 회사들은 상품성을 높인 모델을 내놓는 등 치열하게 타이틀을 방어했다. 그렇게 국내 5개 회사 모두 같은 세그먼트에서 활동한 8월의 판매 결과가 과연 어떠했을까?

코나와 스토닉은 8천대 안팎의 소형 SUV 시장을 나눠 가질 것이라는 예상과 달리 전체 덩치를 키워냈다. 기아 니로를 제외하고 1~6월까지 티볼리와 QM3, 트랙스는 월평균 7,267대가 팔렸지만, 코나와 스토닉이 출고를 시작한 이후인 7~8월 두 달 평균 11,986대가 등록되며 판매가 크게 늘었다. 같은 기간 전체 국산차 시장의 월 평균 판매가 줄어든 것에 비교하면 이 시장의 성장은 극적인 변화가 아닐 수 없다. 결국 새로 들어온 코나와 스토닉의 판매만큼 전체 시장이 커진 것이나 다름없다. 특히나 코나 이전에 동급 1위 자리를 한 번도 내 준 적 없은 티볼리조차 판매량을 그대로 유지했다.

하지만 과거 2, 3등 자리를 놓고 다툼을 하던 쉐보레 트랙스와 QM3는 운명이 엇갈렸다. 선택과 집중을 통해 상품성을 높인 QM3는 동급 유일의 LED 헤드라이트 같은 첨단 장비와 예뻐진 내외장을 갖췄음에도 판매 첫 달인 8월에 908대로 내려 앉았다. 그 동안 제품력의 열세를 100~150만원의 프로모션으로 할인 판매를 했던 여파가 남았고, 신형이 나왔음에도 큰 변화가 없다고 가치 판단을 한 고객들이 실제 구매 가격에 저항을 느낀 것이다.

반면 트랙스는 판매량을 유지하며 신차 폭풍 속에서 나름 선전했다. 올해 상반기 월 평균 판매 수준인 1,464대에 조금 부족한 1,365대가 등록 되었다. 2016년 11월 페이스리프트 모델이 데뷔한 다음 달에 2,603대를 팔며 찍었던 정점과 비교하면 1천대 가까이 빠진 상황이긴 해도 꾸준하게 판매를 유지하고 있다. 2013년 2월 처음 국내에서 판매를 시작해 말 그대로 컴팩트 SUV 시장을 열었지만 초기의 부족한 상품성 때문에 시장의 주목을 끌지 못했던 점을 생각하면 지금의 판매량이 반가울 수 밖에 없다.

트랙스는 동급 모델 중에 유일한 1600mm대로 제일 키가 크고, 너비에 비교한 높이가 93%(1775x1650mm)로 동급에서 가장 비율이 높다. 코나(1800x1550mm)와 스토닉(1760x1520mm)은 86%로 같고, QM3(88%, 1780x1565mm)와 티볼리(89%, 1795x1590mm)는 엇비슷하다. 때문에 승용차에 가까운 다른 경쟁차와 비교할 때 전통적인 SUV의 모습에 가깝다고 할 수 있다. 작년에 페이스리프트가 되면서 패밀리룩을 따라 바뀐 앞모습이나 훨씬 위급인 말리부를 닮은 데다 인조가죽을 센터 페시아 주변에 두르는 등 고급스러운 장식을 넣어 호평을 받고 있다. 초기 데뷔했을 때 내외장에서 단점으로 지적되던 부분을 상당 부분 보완한 것이다. 그럼에도 아쉬운 것은 섬세한 부분의 품질관리다. 예를 들어 천장과 앞 유리가 만나는 부분의 내장재 끝이 풀려 있는 등 상태가 좋지 않다. 마무리에 조금만 더 신경을 쓴다면 좋은 평가를 받지 않을까?

무엇보다 트랙스의 장점은 탄탄한 섀시와 달리기 성능에 있다. 달리기 성능이 뛰어나다는 평가를 받는 코나가 나오면서 약간은 퇴색한 감이 없지 않지만, 달리 강성 높은 섀시가 주는 든든함은 트랙스에서만 얻을 수 있는 즐거움이다. 서스펜션 스트로크가 상대적으로 긴 편에 속하지만 적당함을 유지한 것도 좋은 점이다. 과속 방지턱을 넘을 때도 부드럽게 반응하고 이후 차의 거동도 쉽게 안정을 찾아 안심감을 준다. 강성 좋은 섀시를 바탕으로 하체만 유연하게 만들어 실제 도로에서 편안하게 달릴 수 있으면서도 몸이 받는 느낌은 동급에서 찾기 힘들다. 사실 섀시 강성에서는 코나도 뛰어나다는 느낌을 주지만 트랙스와 다르다. 좀 더 가볍고 경쾌한 코나에 비해 트랙스는 단단하게 느껴진다. 안전할 것이라는 생각으로 이어지는 묵직함과 ‘재미있다’로 이어지는 경쾌함 사이에서 어떤 것을 선택할지는 소비자의 몫이다.

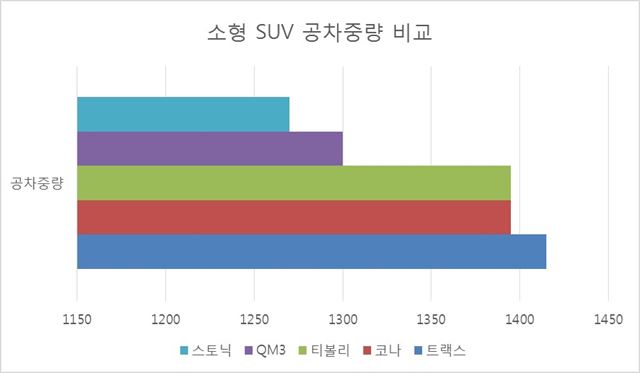

2WD 1.6L 디젤 자동변속기를 기준으로 할 때 공차중량이 경쟁 모델에 비해 20~145kg이 더 나가지만 가장 넉넉한 토크와 반응 빠른 트랜스미션 덕에 부담감도 없다. 출력이 1마력 높고 7단 DCT를 단 코나와 비교해도 모든 영역에서 시원스럽게 달린다. 빠르지는 않지만 그렇다고 느리다는 느낌도 없다. 경쟁 모델보다 조금 높은 2250rpm에서 최대 토크가 나오는데, 때문에 2000rpm을 넘긴 시점에서는 항상 힘있게 속도를 높인다. 상대적으로 저회전에서 힘이 부족하다는 생각이 들 정도지만, 엑셀 페달을 살살 밟아도 교통 흐름을 따라가기에는 충분하다.

반면 높은 출력과 가속 성능과 반비례해 연비에서는 조금 불리하다. 복합 연비 기준으로는 동급에서 가장 낮지만, 도심 연비에서는 티볼리에 앞서는 것이 신기할 뿐. 실제로 평일 낮에 서울 시내와 고속화도로를 달리며 계기판에 찍힌 연비는 11km/L를 조금 넘었는데 ‘경제성’을 중요하게 생각하는 사람들에게는 약점이 될 수 있겠다. 하지만 한달 평균 주행거리 1500km를 기준으로 월에 부담해야할 연료비 차이는 크지 않다. 가장 연비가 좋다는 QM3와 비교하면 주유비 기준으로 2만원 정도가 차이 난다. 이 정도라면 운전 재미와 안심감에 대한 투자라 생각할 수 있지 않을까 싶다.

가격을 포함한 상품 구성은 아쉽다. 주력이라 할 디젤 모델을 놓고 볼 때 기본형인 LS 모델의 값이 경쟁 모델과 비교해 높은 것은 물론 고객을 끌어 당길 핵심 가치가 부족하다. 예를 들어 LS 플러스는 2155만원인데, 1895만원에 팔고 있는 스토닉 디럭스 모델에 있는 후방경보장치와 6스피커 등 ‘2천만원대 자동차’에서 기본이라고 할 수 있는 장비들이 없다. 이를 넣으려면 무려 210만원을 더 내고 2365만원인 LT 모델을 골라야 하는데, 스토닉 디젤 중에서 가장 높은 등급인 프레스티지에 주행보조 기능들이 모두 포함된 드라이브와이즈(85만원)를 더한 차(2350만원)보다 더 비싸다. 그러면서도 오토에어컨이나 하이패스, 내비게이션 및 후방 카메라 등도 빠진 상태다. 이쯤 되면 기본적인 제품력으로 고객을 설득할 수 없는 차이다.

물론 경쟁 모델 중에서 페이스 리프트 시기가 가장 빨라 놓친 부분이 있을 것 같다. 가능하다면 빨리, 기본형의 값을 조금 올리더라도 소비자가 선호할 필수 옵션(후방 주차 센서, 1열 열선) 등을 더해 상품성을 높이고, 중간급은 가격을 조절해서라도 동급 모델들과 가격 경쟁이 가능할 수 있도록 조율이 필요할 듯싶다. 한국GM의 차를 탄 후에 종종 드는 생각은 ‘기본기가 좋은 차인데 아쉽다’였다. 스파크의 성공은 좋은 상품성과 가격 정책이 맞물렸을 때 이루어진 일이었음을 진지하게 고려해본다면 어떨까? 글 이동희(자동차 칼럼니스트)

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0