<81> 다산 초당 입주

◇귤동의 다산서옥

1808년 3월, 다산은 묵재를 떠나 귤동의 초당으로 거처를 옮겼다. 동문매반가와 고성사, 그리고 묵재 이후 네 번째였다. 유배는 어느덧 7년차로 접어들고 있었다. 그 세월에도 조정에서는 여전히 형제를 불러 올려 죄를 물어야 한다는 청원이 하루가 멀다 하고 저주처럼 집요하게 따라 다녔다.

3월 16일에 다산은 처음으로 귤동의 다산서옥(茶山書屋)을 찾았다. 이곳은 귤동처사 윤단(尹慱ㆍ1744-1821)의 산정(山亭)이었다. 앞서 묵재로 다산을 찾았던 윤종하가 요양차 이곳에서 길게 머물고 있었다. 처음엔 한 이틀 병문안 겸해서 그를 살펴보고 올 작정이었다. 다산은 이곳이 너무 마음에 들었다. 그렇게 해서 열흘 넘게 이곳에 머물게 된 다산은 윤종하에게 자기도 이곳에서 지내며 남은 삶을 마무리 짓고 싶다는 뜻을 내비치기에 이르렀다.

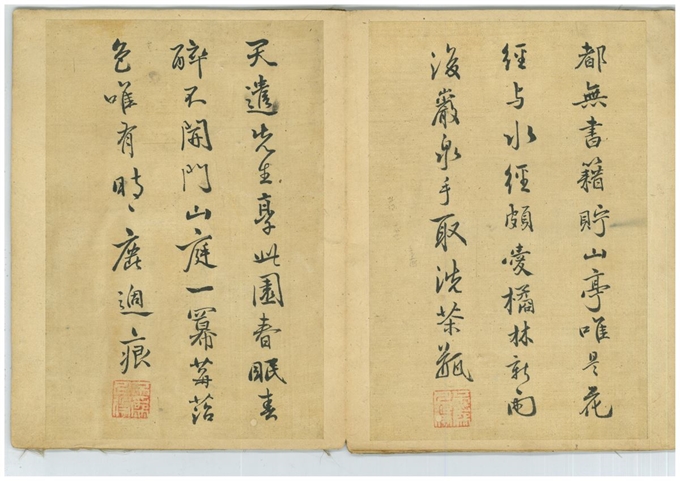

이 같은 뜻을 보이며 윤종하에게 건넨 두 수의 시에서 다산은 이곳의 풍경을 이렇게 묘사했다. 내려다보이는 강진만에는 돛단배가 이따금 떠다녔다. 서옥 둘레에는 온갖 꽃들이 시름없이 피고 졌다. 끼니 때 밥상에 올라온 싱싱한 새우무침은 그것만으로 입맛을 돋워주었다. 숲은 궁벽지고 산은 깊어서 아침엔 느지막이 일어나서 저녁엔 일찍 잠자리에 들었다. 몸이 편안하고 마음이 맑아졌다. 시 중 한 구절에 “조수는 봄빛처럼 왔다간 다시 가고, 꽃은 조정 권세인양 성했다간 시든다네(潮如春色來還去 조여춘색래환거, 花似朝權盛卽衰 화사조권성즉쇠)”라 했다. 아침 저녁으로 들고 나는 조수와 피었다가 지는 봄꽃이 한때 성쇠의 덧없음을 일러주어 위로가 되더란 얘기다.

다산은 다시 ‘절구(絶句)’ 한 수를 더 남겼다.

적막한 숲 속 집에 (寂歷林中屋 적력림중옥)

쟁글대는 베개 밑 샘. (琮琤枕下泉 종쟁침하천)

이삼일 지냈더니(已經三兩日 이경삼량일)

귀에 익어 잠 잘 오네. (聽慣不妨眠 청관부방면)

생각을 자꾸만 딴 데로 실어 나르던 물소리가 며칠 만에 익숙해져서 밤중에도 깨지 않고 개운한 잠을 잤다. 다산은 결국 윤종하를 통해 초당의 주인인 윤단의 허락을 받아, 3월 말에 이곳으로 거처를 아예 옮겨 눌러앉아 버렸다.

◇다산 8경과 다산 화사(花史)

다산은 흡족한 거처를 얻고 뛸 듯이 기뻤다. 그는 초당 입주를 기념하여, 주변을 맴돌며 그곳의 풍광을 시로 노래하기 시작했다. ‘다산팔경사(茶山八景詞)’ 8수와 ‘다산화사(茶山花史)’ 20수에 당시 다산의 들뜬 표정이 잘 관리되지 않은 채 그려져 있다.

다산은 먼저 춘하추동 네 계절로 나눠 각각 두 개씩 8경을 손꼽았다. 첫째는 ‘불장소도(拂墻小桃)’이다. 봄날 담장 가에서 바람에 일렁이는 복사꽃 가지에 첫 눈길이 멎었다. 사랑스럽다. 둘째는 ‘박렴비서(撲簾飛絮)’다. 봄바람에 주렴을 치면서 흩날리는 버들솜을 꼽았다. 눈 같다. 셋째는 ‘난일문치(暖日聞雉)’, 즉 나른한 여름 대낮에 우는 꿩 울음소리다. 한갓지던 산속 집이 그 소리에 더 깊어진다. 넷째는 ‘세우사어(細雨飼魚)’다. 보슬비 속에 연못 물고기에게 밥풀을 던져 먹인다. 이를 위해 끼니 때마다 밥을 두 세 숟갈 남겨둔다. 다섯째는 ‘풍전금석(楓纏錦石)’이다. 가을날 단풍이 들어 비단 빛깔을 이룬 바위를 단풍나무 뿌리가 얽어맨 풍경이다. 여섯째는 ‘국조방지(菊照芳池)’, 예쁜 연못에 가을 국화가 제 그림자를 하늘하늘 드리웠다. 일곱째는 ‘일오죽취(一塢竹翠)’다. 집 뒤편 바위 언덕에 겨울에도 푸른 참대가 군락을 이루었다. 여덟째는 ‘만학송도(萬壑松濤)’이다. 골짝 가득 매서운 솔바람이 집채만한 파도 소리를 만든다.

이렇게 여덟 개의 풍경을 계절에 따라 갖춰서 둘러두자 마음이 든든해졌다. 다산은 내친 김에 초당의 풍광과 둘레에서 철 따라 피고 지는 온갖 꽃들을 하나씩 호명해 무려 20수의 연작시를 지어 초당에 헌정했다. 시 속의 풍광을 정리하면 이렇다.

귤원(橘園), 즉 유자 동산 서편에 1,000그루 소나무가 울창한 숲속에 한 줄기 시냇물이 흘러간다. 시내가 처음 발원하는 곳 바위 사이에 말쑥한 초당 하나가 서 있다. 초당에는 작은 연못이 있고, 연못 중앙에 돌을 쌓아 봉우리 셋을 만들었다. 그 둘레에 온갖 꽃을 빙 둘러 심어, 철 따라 아롱대는 무늬가 물 위에 비친다.

매화가 한 그루 심겨 있고, 우물가에는 복숭아 나무가 자란다. 숲 속에는 동백나무가 군락을 이루어, 매끄러운 잎 사이에 붉은 꽃이 박혀있다. 바자울 안쪽에는 모란꽃을 심어 바다 바람을 막았다. 언덕 곁에는 작약이 창 같은 새순을 올린다. 다락 옆엔 수구화, 일본에서 건너온 왜석류도 있다. 여기에 치자와 배롱나무를 심었고, 월계화는 화분에 심어 애지중지한다. 접시꽃과 국화, 자초와 호장에다, 행랑 아래에는 포도 넝쿨을 올렸고, 집 아래 언덕배기에는 잔돌로 샘물을 가둬 둠벙을 만들고 미나리를 기른다.

초당에는 고작 ‘화경(花經)’과 ‘수경(水經)’이 놓여 있을 뿐 다른 책이 없다. 산속에 1만 그루의 차나무가 자생한다. 비가 한 차례 지나간 뒤, 바위 샘에서 물을 길어와 다병(茶甁)을 씻을 때가 제일 행복하다. 초당은 나무 그늘로 응달이 진데다 습기가 많아 뜨락에는 온통 푸른 이끼가 덮고 있다. 가끔 길 잃은 사슴이 지나가기도 해서 다음 날 아침 이끼 위에 또렷이 찍힌 사슴의 발자국을 보게 될 때도 있다.

◇대숲 속 부엌의 부엌데기 스님

다산이 초당으로 이주하는 데 있어 혜장이 곁에서 도운 부분이 없지 않다. ‘연파잉고’에 ‘귤동처사 윤공의 시에 차운하다(次韻橘洞處士尹公 차운귤동처사윤공)’란 시 2수가 실려 있다. 시 가운데 “주인은 진작 10년 전에 보았다(主人曾見十年前 주인증견십년전)”는 구절이 나온다. 혜장은 초당 주인 윤단과 오래 전부터 안면이 있었고, 다산에 앞서 초당에 머물던 윤종하와도 아주 가깝게 지냈다. 게다가 초당은 혜장이 주지로 있던 백련사와는 아주 가까운 거리였다.

처음 초당에 정착하면서 다산은 어떻게 생활했을까? 앞서 읽은 ‘다산화사’ 제3수에 그 내용이 보인다.

대밭 속의 임시 부엌, 스님 하나 맡았는데 (竹裏行廚仗一僧 죽리행주장일승)

터럭 수염 날마다 꺼벙해짐 가련하다. (憐渠鬚髮日鬅鬅 연거수발일붕붕)

불가의 계율 따윈 이제 와 다 깨버리고 (如今盡破頭陀律 여금진파두타율)

생선을 가져와서 직접 삶아 요리하네. (管取鮮魚首自蒸 관취선어수자증)

혜장은 다산의 초당 정착을 도와, 곁에서 모시면서 공부도 하라고 승려 하나를 보냈던 모양이다. 그는 아마도 아암의 수제자 수룡(袖龍) 색성(賾性)이었을 것이다. 그는 이미 두 해 전인 1806년부터 다산에게서 두시(杜詩)와 ‘주역’을 공부하고 있었다. 다산은 자신의 ‘주역’ 정리 작업을 곁에서 도우면서, 자신의 수발을 도와줄 사람이 필요했다. 갑갑하게 찔끔찔끔 배우다가 아예 곁에서 모시면서 공부할 기회를 얻은 수룡이 다산의 상좌 노릇을 자청했을 법하다.

초당은 말 그대로 산속 정자여서 취사 시설이 있을 리 없었다. 끼니마다 산 아래서 음식을 져다 나를 수도 없고, 번번이 마을로 내려와 먹고 올라갈 수도 없는 노릇이었다. 하는 수 없이 대숲 한 켠에 임시로 쓸 부엌을 만들었다. 다산은 초당에서 지내는 사이에 스님의 몰골이 변해가는 모습을 흥미롭게 묘사했다. 머리털이 밤송이처럼 숭숭 돋더니, 거뭇거뭇한 수염도 지저분하게 났다. 그래도 명색이 스님인데, 스승을 위해 아무렇지도 않게 갯가에 가서 물고기를 구해와 살계(殺戒)까지 범하면서 생선의 배를 가르고 조리를 해서 밥상 위에 올려놓는다.

이렇게 해서 다산은 누구의 방해도 받지 않고 호젓하게 공부할 수 있는 독립된 공간을 처음으로 얻었다. 얼마간 불편한 점이 있었지만 귀양 온 지 7년 만에 처음으로 느껴보는 안온함이었다.

◇윤종하의 죽음을 애도함

다산이 초당으로 거처를 옮기자, 요양 중이던 윤종하는 다산에게 그곳을 양보하고 자기 집이 있는 남원으로 돌아갔다. 윤종하는 두 해 뒤인 1810년 8월에 결국 병을 못 이기고 세상을 떠났다. 다산이 깊은 슬픔에 젖어 쓴 제문이 문집에 실려 있다.

그 글의 앞쪽에서 다산은 “생사는 덧없는 것, 억년토록 변함없네. 가의(賈誼) 이미 말했었고, 나 또한 잘 안다네. 하지만 그대 가니, 마음 어이 아파 오나?(生浮死休 생부사휴, 億變齊同 억변제동. 太傅旣悟 태부기오, 我亦匪蒙 아역비몽. 子之云逝 자지운서, 胡獨心恫 호독심통)”하며 비통해 했다. 곧이어 다산 초당에서 함께 했던 시간을 다시금 불러냈다. “어여뻐라 이곳 다산, 한 구비 연못 있네. 화초는 향기롭고, 솔과 대는 푸르구나. 초가을 잠깐 개자, 등경에 불 밝혔지. 날로 일괘(一卦) 강론하며. 내 말하면 그댄 읽고, 덮고 따져 생각할 제, 마음 속에 환했었네. 입 다물고 세상 뜨니, 어이 눈을 감으셨나.(愛玆茶山 애자다산, 有池一曲 유지일곡. 花艸棻芳 화초분방, 竹松交綠 죽송교록. 新秋小霽 신추소제, 短檠燃燭 단경연촉. 日講一卦 일강일괘, 我談子讀 아담자독. 卷而懷之 권이회지, 皎然在腹 교연재복. 遂噤而死 수금이사, 何以瞑目 하이명목.)” 구절 마다 눈물이 고여있다.

다산은 1808년 3월 말에 다산초당에 입주했고, 1818년 9월 강진을 떠날 때까지 이곳에서 10년 6개월을 머물렀다. 이 10년 동안 조선 학술계를 놀라게 한 눈부신 저작들이 잇달아 나왔다. 그 하나하나의 작업에는 다산초당으로 몰려든 제자들의 헌신이 있었다. 처음 강진에 도착한 뒤 이때까지의 6년 반의 세월은 초당 시절을 준비하는 예비 단계에 지나지 않았다.

정민 한양대 국문과 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0